[译苑雅集Vol. 57]理想客户画像(ICP)全解析:从愿景到数据驱动的回归

ICP(理想客户画像)常被误解。它不仅包含公司规模、行业和职位,还应考虑待解决的问题与相邻系统。文章提出:ICP 初期是创始人的愿景,随着业务增长和数据积累,应转化为基于回归分析的科学模型。通过分层(环/层级)、指标对齐和回归分析,企业能识别真正的最佳客户,避免“伪聚焦”,实现精准销售与增长。

作者:Dave Kellogg

时间:2025 年 08 月 30 日

原文:https://kellblog.com/2025/08/30/your-icp-starts-as-an-aspiration-and-becomes-a-regression

理想客户画像(ICP, Ideal Customer Profile)的概念已经存在很久了,但就像它的“表亲”——最小可行产品(MVP)一样,它常常被误解。在这篇文章里,我会先对 ICP 的概念做一些背景性评论,然后引出我最喜欢的一句话:ICP 最初是一种愿景,最终却会变成一种回归。

围绕 ICP 通常有四个常见问题,下面我逐一解答:

问题一:ICP 是关于个人还是企业?

答案是:两者兼有。ICP 既应包含公司层面的信息(firmographics),也要包含角色或人物画像的信息。例如:收入在 5 亿到 20 亿美元之间的科技公司里的销售副总裁。在这里,我们同时明确了目标客户企业的规模与行业,以及目标买家的职位。

问题二:ICP 是否应包含要解决的问题?

答案是:是的。销售副总裁可能会遇到各种不同的问题,比如招聘、培训、销售漏斗管理、预测等。因此,你的 ICP 应当涵盖理想公司中的理想人物,以及你希望替他们解决的具体问题。

问题三:ICP 是否应包含相邻的系统?

答案是:是的。在一开始就决定是否要聚焦使用特定相邻系统的客户,往往至关重要(例如:核心财务系统选择 NetSuite、Oracle 还是 Xero;CRM 系统选择 Salesforce 还是 HubSpot)。否则,你可能会淹没在无穷无尽的集成工作中,既没有精力去支持某个特定系统的“奇葩功能”,也无法为客户提供那种往往备受喜爱的细致支持。

问题四:ICP 是否应包含销售资格认定的标准?

答案是:不是。ICP 的核心在于买家本身:我们要找的就是这样一个人——在这样的公司里,担任这样的角色。至于他们当前是否正在寻找解决方案、是否有预算、是否具备购买时机与决策权,这些都是重要的销售资格问题,但它们并不属于 ICP 的范畴。当然,我知道在这一点上有些人意见不同 [1]。

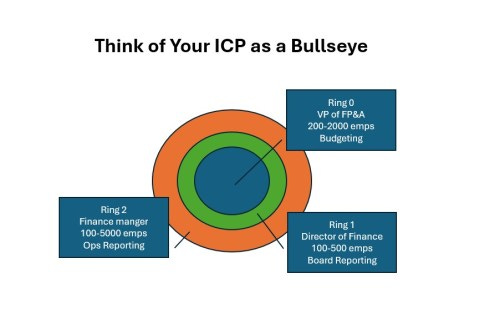

因为世界并不完美,也很难每次都精准找到“理想客户”,所以更实用的做法是把 ICP 想象成一个靶心。最理想的客户处在 0 环(ring 0),稍微偏一点的客户在 1 环,再往外是 2 环,以此类推。至于每一环的划分标准,我并不拘泥,通常会用到的维度包括:职位头衔、行业、公司规模、所使用的相邻系统,以及待解决的问题(即用例)。而且这些维度可以灵活组合。比如,如果你认为一个在小公司里有预算问题的财务总监,与一个在大公司里有运营报告问题的财务经理价值相当,那就都可以归到 2 环。

这个方法的目的是给销售、市场和产品团队提供一个简单而灵活的模型,用来就“该瞄准谁、优先谁”达成共识。

在公司早期,你可能会专注于 0 环客户。随着业务增长,你会逐渐覆盖更多用例、更多行业、更多相邻系统,因此 ICP 也会扩展出更多环。这没有问题,只要你能清晰定义每一环,并将它们分级:如“重点追踪”“可追踪”“慢速推进”,或采用类似的编码体系。

分级之后的运用

当有了清晰分层后,你就可以按 ICP 分层来汇报 ARR(年度经常性收入)和销售管道,来验证自己是否真正践行了 ICP。很多公司里,ARR 和管道的主力客户其实落在第 2 或第 3 环之外[2]。这种情况说明你并没有真正按照 ICP 执行,而是陷入了“伪聚焦”。通常的根源是公司无法约束销售团队,让他们摆脱“见单必追”的惯性[3]。

ICP 的演化过程

ICP 一般最初诞生于创始人的脑海,作为一种假设。比如:“我猜如果能造出这样一个产品,它能解决那样一个问题。” 当公司成立、产品建成,ICP 就变成了一种愿景:“我希望卖给这样的人,帮他们解决那样的问题。” 于是你开始细化 ICP 的定义,并加入一些额外的定位标准,如公司规模、行业或相邻系统,然后就去销售。

如果这个方法行得通,有一天你回头一看,公司已经做到 5000 万甚至 1 亿美元的 ARR。恭喜。但此时 ICP 还该停留在创始人的直觉愿景上吗?答案是:不。此时 ICP 应该转变为一种“回归分析”。

现实已经发生,我们必须去验证它在告诉我们什么。

我们的 ICP 0 环客户,真的是最优客户吗?

那么,所谓“最优”,我们到底指什么?是说他们的 ASP(平均销售价格)更高?还是 销售周期更短?他们的 续约率更高?扩展率更高(比如 NRR,净收入留存率)?我们赢单的概率更高?还是他们给出的 CSAT(客户满意度评分)更高?

一阶分析:分层指标

从最基本的角度看,这些问题其实都是简单的分层指标计算。你完全可以(而且应该)去做。你的 **QBR(季度业务回顾)**和董事会报告都应当展示这些关键指标,并且按 ICP 层级来切分[4]。

但因为并非所有指标都同等重要,管理团队还需要进行一次对齐讨论:我们对“最优客户”的定义究竟是什么? [5]只有达成一个清晰统一的标准,才能明确 ICP 的目标方向。

然而,仅靠分层分析并不能得到最佳答案[6]。分层分析擅长发现异常,比如:“为什么我们在 ICP 3 环的赢单率比 1 环还高?”但它并不是找到各变量对成功标准真正影响的最佳方法。

二阶分析:回归分析

要回答“哪些因素才是决定性变量”,我们需要 回归分析。

回归分析可以揭示哪些变量与目标结果最强相关。比如:续约的最佳预测因子也许是公司规模,而不是 CSAT[7]。

好的回归分析不仅能告诉你哪些因素最相关,还能帮你找到变量的最佳分段方式。比如,你原本把区间划分为“0~500 名员工”,但回归结果可能会告诉你真正的临界点在 250 名员工。

数据带来的惊喜

一旦进行这种分析,往往会出现很多意想不到的发现。有些直觉会被数据验证,有些则会被推翻。你甚至可能会发现新的关键变量(比如“数据科学家人数”),而这些在最初的 ICP 假设里根本没有考虑过。

ICP 的演化:从愿景到回归

这正是我喜欢说的那句话的由来:ICP 最初是一种愿景 —— 你想卖给谁;随着时间推移,它变成一种回归 —— 数据告诉你谁才是真正的优质客户。

因为终有一天,你会积累大量数据,可以实证分析谁才是“最佳客户”(当然,前提是你明确了“最佳”的定义),而不是停留在一开始的想象。

注释

[1] 无论你最终如何定义 ICP,至少要意识到存在两类标准:一类变化缓慢甚至几乎不变(如公司规模、相邻系统、行业);另一类则可能一夜之间发生变化(如是否正在寻找解决方案、是否有预算、是否具备决策权)。我的类比是“约会”:你可能遇到对的人,但在错误的时间。这并不改变他们是“对的人”的事实。(这也正是为什么需要 nurturing track —— 潜在客户培育机制。)

[2] 可以把 销售管道(pipeline) 视为 ARR 的潜在领先指标。至少,它本应如此。

[3] 在 区域划分与薪酬激励 中应用 ICP,有助于解决“伪聚焦”问题。比如:销售人员只能在其负责区域内、且属于 ICP 1~3 环的客户身上拿到佣金。这样自然能吸引销售团队的注意力。

[4] 注意,我在这里几乎是把 ICP 层级(tier) 和 环(ring) 当作同义词使用的,这在大多数情况下没问题。不过如果环太多,我会建议把多个环归并成更少的层级:环是更具体的划分,层级则更概括。就我个人而言,我偏好简单化,因此更希望 ICP 分层最多控制在 34 个区间;如果底层有 N 个环,可以用 34 个层级去覆盖。

[5] 你大概不希望市场团队瞄准高 LTV(客户终身价值)的目标,而销售团队却在追逐高赢单率的目标。所有人都应该对“目标客户”达成一致认识。

[6] 分层分析的一个关键问题是:这些分段本身在某种程度上是随意设定的。没错,我们尽力去猜谁可能是最佳客户,但实际情况可能完全不同。我们可能不仅用错了分段边界(比如“100 人 vs. 500 人”),甚至可能用错了维度(比如公司规模也许不是好的预测因子,而行业或用例才是更强的变量)。

[7] 这里我故意“作弊”,看看你是否注意到。到目前为止,我们基本上都把 ICP 定义为公司属性(firmographics)和人物画像(role/persona)。但我刚才说“公司规模比 CSAT 更能预测续约”,而 CSAT(客户满意度评分)并不是 ICP 式的标准。现实是:这些分析工具可以横跨各种输入变量,找出对结果最有影响的因素。显然,在市场定位时我们不希望把 CSAT 当作模型输入变量,但在续约分析里,我们肯定需要它。