[译苑雅集 Vol. 43]什么是颠覆性创新?

《创新者的窘境》是 IT 行业的一本经典书籍,在互联网时代曾经一度被过度引用。在 Christensen 提出颠覆性创新概念的 20 年后,他在 HBR 杂志上发表了这篇回顾文章,介绍了概念提出来后的一些继续研究,将颠覆性创新这一理念补充得更加完整。

作者:Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor & Rory McDonald

时间:2015 年 12 月

原文:https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation

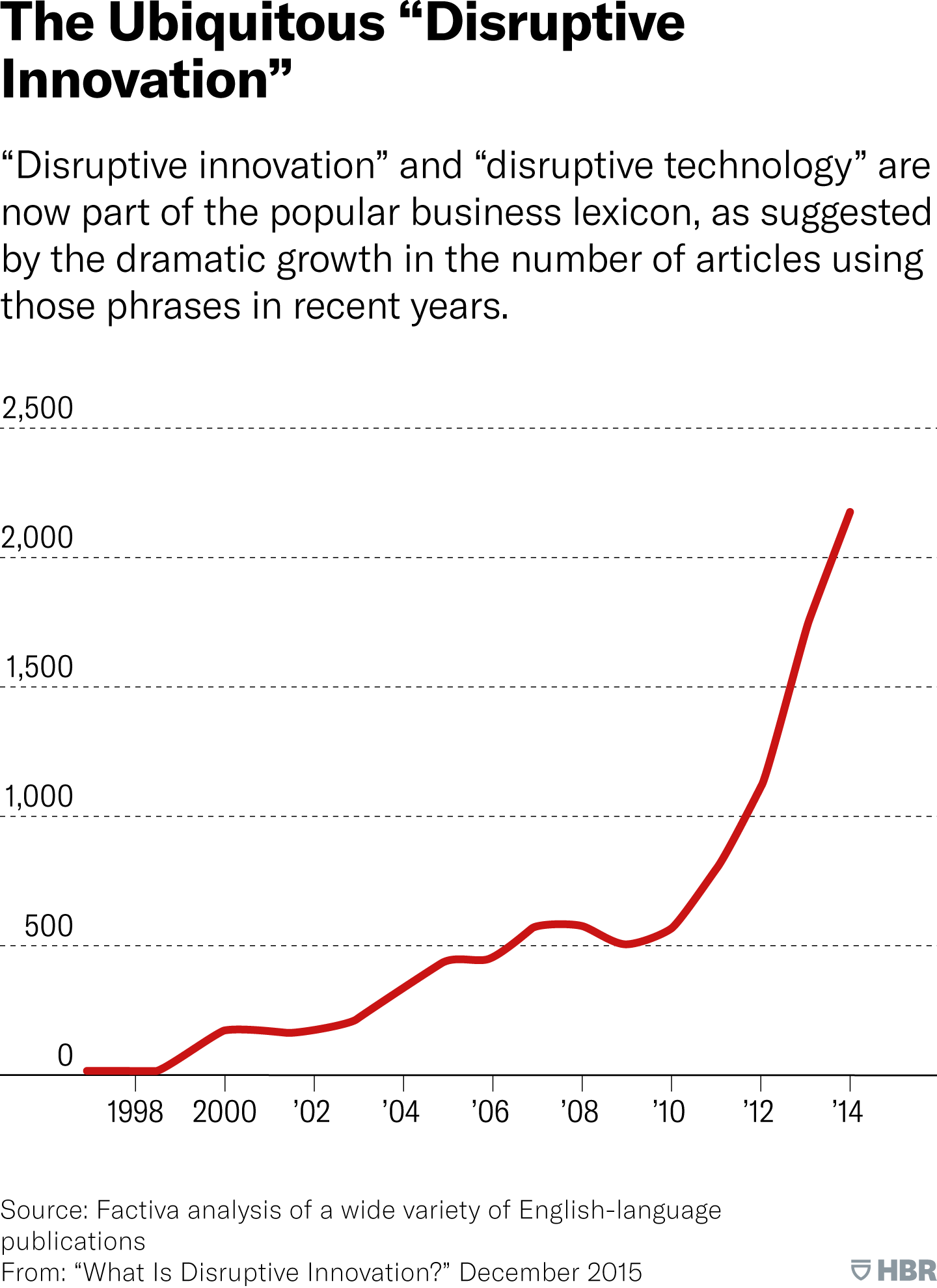

颠覆性创新理论自1995年首次发表于本刊以来,已成为理解由创新驱动的增长的一种强有力的思维方式。许多小型创业公司的领导者将其奉为圭臬;许多大型成熟企业的高管——包括英特尔、南新罕布什尔大学和Salesforce.com——也同样推崇它。

但不幸的是,这一理论正面临“成也萧何”的困境。尽管被广泛传播,它的核心概念却被普遍误解,基本原则也经常被误用。更糟糕的是,过去二十年来理论的重要改进,似乎被最初版本的流行所掩盖。因此,人们有时会批评理论的一些“缺陷”,其实这些问题早就被更新的研究解决了。

另一个令人担忧的问题是:我们的经验表明,许多谈论“颠覆”的人,其实从未认真读过关于这个主题的书或文章。他们常常滥用这个词,把“颠覆”当成某种万能符号,用来支持自己想做的任何创新。不少研究人员、作家和咨询顾问,把“颠覆性创新”用来描述任何行业发生剧变、原有领先者失势的情形。但这种用法太宽泛。

把“颠覆性创新”和任何改变行业竞争格局的突破性创新混为一谈,会带来严重问题。因为不同类型的创新,所需的战略方法截然不同。换句话说,我们针对如何成功进行颠覆性创新(或如何防御颠覆性挑战者)所总结的经验教训,并不适用于每一家身处变化中的企业。如果我们在用词上草率,或者未能将后续研究和实践中的洞见融入原有理论,那么管理者可能会选错工具,进而降低成功的可能性。久而久之,整个理论的效用也会被削弱。

本文旨在厘清现阶段这一理论的最新进展。我们将首先重申颠覆性创新的基本原则,并探讨这些原则是否适用于Uber。接着我们将指出在实际应用中常见的误区、这些误区为何产生,以及为什么准确使用这个理论至关重要。最后,我们会梳理我们在理论演化过程中的几个关键转折点,并说明这些进展如何让我们更准确地预测哪些企业将实现增长。

首先简要回顾一下这个概念:“颠覆”是一个过程,指的是资源较少的小公司,能够成功挑战行业中的既有巨头。具体来说,老牌企业往往专注于满足最挑剔(通常也是最有利可图)的客户,不断优化产品和服务,最终会过度满足某些客户的需求,同时忽视了其他客户的需要。而那些最终实现颠覆的新进入者,往往从这些被忽视的市场切入,凭借更适配的功能(通常也更便宜)获得立足之地。 老牌企业企业为了追求高利润,通常不会强烈回应。这些新进入者随后开始向高端市场爬升,满足主流客户的需求,同时保留早期成功的优势。当主流客户开始大规模采用这些新产品或服务时,颠覆便真正发生了。

Uber 是颠覆性创新吗?

我们来看一下 Uber 这家公司——这家广受追捧的出行平台,通过移动应用将需要搭车的乘客与愿意接单的司机连接起来。自 2009 年创立以来,Uber 实现了爆炸式增长(目前已进入 60 个国家的数百座城市,并仍在持续扩张);也取得了惊人的融资成果(最近一轮融资对其估值接近 500 亿美元);而且还催生了一大批模仿者(许多初创公司试图复制它的“撮合式”商业模式)。Uber 显然正在重塑美国的出租车行业。但问题是:它真的在“颠覆”这个行业吗?

根据颠覆理论,答案是否定的。尽管 Uber 通常被描述为一个颠覆者,但从财务和战略表现来看,它并不符合真正“颠覆性创新”的标准。原因有两个。

第一,颠覆性创新起源于“低端市场”或“新市场”的立足点。颠覆创新之所以成立,是因为它们从现有公司忽视的两类市场入手:

低端立足点 指的是现有公司为了服务利润最高、要求最高的客户,不断改进产品,从而忽视了那些要求不高的客户。这类客户的需求被“过度满足”,于是给了新进入者一个机会,去提供一个“差不多就行”的便宜产品。

新市场立足点 是指那些原本没有市场的地方,颠覆者创造了一个市场,把非用户变成了用户。例如早期的复印机市场,Xerox 专注于大企业,价格昂贵,小客户(学校、保龄球俱乐部等)被价格挡在门外,只能继续用复写纸或油印机。直到 1970 年代末,个人复印机的出现,以便宜的价格服务小型组织和个人,开辟了一个全新市场。最终这些新厂商也打进了主流市场。

而 Uber 并不是从这两种市场起步的。很难说出租车服务“过度满足”了大量客户——不可能有人因为出租车太干净、太多、太方便而感到不满。也不能说 Uber 首先服务了“非用户”——那些觉得出租车太贵或太麻烦、因此选择开车或搭公交的人。事实上,Uber 最初是在出租车服务成熟的旧金山推出的,它的客户本来就习惯打车。

可以说,Uber 确实扩大了整个市场的总需求——它提供了更好、更便宜的解决方案,满足了广泛的用户需求。但颠覆者应该是先吸引低端或未被服务的客户,再进入主流市场。Uber 的路径正相反:它先占据了主流市场,然后才逐步吸引那些过去被忽略的群体。

第二,颠覆性创新通常要等产品质量“追上来”后,才会被主流客户接受。颠覆理论将“颠覆性创新”和“维持性创新”区分开来:后者是为原有客户做的产品改进,比如剃须刀多一层刀片、电视画面更清晰、信号更好的手机。这些改进可以是渐进式的,也可以是突破性的,但它们本质上是为了让现有公司卖出更多高利润产品。

而颠覆性创新在早期通常被现有公司的客户视为“劣质”的选择。人们不会因为某个产品便宜就愿意换,除非它的质量足够好,一旦达到门槛,他们才会采用,并乐于接受更低的价格。这就是为什么颠覆往往会带来行业降价。

但 Uber 的服务几乎从来没被人说成“质量差”。相反,很多人觉得它比出租车还好:几下点手机就能叫车、无现金支付、乘客还能给司机评分以保证服务质量。此外,Uber 的定价通常也比出租车更低,服务也更准时。结果就是,面对这种“维持性威胁”,出租车公司迅速反应,推出打车 App、甚至质疑 Uber 的合法性。

换句话说,Uber 的大部分策略更像是“维持性创新”,而不是“颠覆性创新”。

为什么准确分类很重要

你可能会问:我们用什么词来描述 Uber 真的有那么重要吗?它明明已经把出租车行业搅得天翻地覆,难道这还不够“颠覆”吗?答案是:不够。只有正确应用理论,才能真正从中受益。比如,如果一个小竞争对手只是从你业务边缘啃一口,那可能不用太在意;但如果它走的是颠覆路径,那它可能是致命威胁。这两种挑战,本质上跟那些正面抢你核心客户的竞争者完全不同。

就像 Uber 的例子所显示的那样,识别真正的颠覆创新并不容易。即便是对理论理解不错的高管,在制定战略时也常常忽略它的一些微妙之处。我们观察到,以下四个关键点经常被误解或忽视:

颠覆是一个过程。如果把“颠覆性创新”用来描述某个固定时刻的产品或服务,那就误导了。颠覆的本质是一个演化路径:比如早期的迷你计算机,不是因为一登场就低价,而是因为它们从边缘市场一路走进主流市场,才构成真正的颠覆。几乎所有创新——无论是否颠覆性——一开始都是小规模试验。真正的颠覆者往往不是只优化产品,而是致力于打磨整个商业模式。

这个过程可能会很漫长,而且现有公司会使出浑身解数捍卫自己的核心业务。例如,即便第一家折扣百货商店是在 50 多年前开业的,传统百货公司至今仍在维持原有业态。这是因为在短期内,继续靠老模式赚钱要比一下子转型划算得多。

这种“慢颠覆”解释了为什么现有公司经常忽视新进入者。比如 Netflix 在 1997 年推出时,根本无法吸引 Blockbuster 的主流客户——这些人通常是即兴租片,想要看最新的电影。而 Netflix 完全在线,电影要靠邮寄,好几天才能送到。当时 Netflix 的用户只是 DVD 极客、早期网购者,以及不太在意新片的影迷。如果 Netflix 后来没进入主流市场,那 Blockbuster 一开始无视它也情有可原:毕竟两者服务的根本就是不同群体。

但后来,随着流媒体技术成熟,Netflix 提供了更广泛的内容选择、随点随看的服务、价格低廉、质量还不错,这种组合彻底击中了 Blockbuster 的主力市场。而且 Netflix 是沿着典型的颠覆路径走过来的。如果它像 Uber 一样一开始就瞄准核心客户,Blockbuster 很可能会更早出手、甚至反击成功。但正因为低估了它的路径,Blockbuster 最终被颠覆。

颠覆者通常采用完全不同的商业模式。以医疗行业为例:传统全科医生依靠经验和检测,做诊断和开药,这是典型的“解决方案工坊”模式。而便捷诊所走的是“流程型”商业模式——它们依靠标准流程处理越来越多的常见疾病。

苹果 iPhone 也是用新商业模式实现颠覆的一个高调例子。iPhone 在 2007 年刚推出时,其实只是智能手机市场里的维持性创新,服务的还是现有公司的目标用户。它之所以成功,初期靠的是产品本身的优越性。但它真正的颠覆不是手机市场,而是以笔记本电脑为主的上网方式。苹果通过 App Store 搭建起开发者与用户的网络,把手机变成上网首选,才是改变游戏规则的关键。

不是所有颠覆路径都会成功。另一个常见误解是:只要成功就是颠覆。但颠覆不是成功的代名词。很多走颠覆路径的公司最后失败了,很多成功的新秀其实并没走颠覆路线。

比如上世纪90年代后期,很多在线零售商都试图走颠覆路径,但最后只有极少数幸存。这些失败并不代表理论错了,而只是提醒我们:理论不能告诉你怎么赢,只是建议你避开头部竞争,不要正面硬刚。

如果我们把所有成功公司都贴上“颠覆”标签,就会得出错误结论:仿佛这些公司都靠同一种策略成功。于是管理者会混用一些根本不兼容的做法,结果一事无成。比如 Uber 和 iPhone 都靠平台模式成功:一个连乘客与司机,一个连用户与开发者。但 Uber 更像是在完善传统出租车,而 iPhone 则是通过开发者生态系统,把手机变成了小型电脑。

“颠覆或被颠覆”这个口号可能误导管理者。确实,如果面临真正的颠覆,现有公司需要应对。但这不意味着要立刻砍掉还盈利的业务。更好的做法是:一边继续加强对核心客户的服务(通过维持性创新),一边成立独立的新部门,专注于新兴增长机会。我们发现,这种新业务的成败,很大程度上取决于它是否真的与老业务“隔离”运作。

当然,随着新业务做大,它可能会反过来侵蚀核心业务。但这不是现在就该解决的问题。

颠覆性创新视角的启发

技术本身通常既不是“颠覆”的,也不是“维持”的。新技术出现时,颠覆理论不会告诉管理者该做什么,而是帮助他们做战略选择:到底是继续服务主流客户,还是另起炉灶服务边缘市场。

理论预测:如果新进入者直接挑战现有公司,提供更好的产品或服务,现有公司会奋力反击:要么提升产品质量,要么干脆收购对手。而数据显示:走维持路径的新进入者存活率极低。在 Christensen 研究的硬盘行业中,只有 6% 的维持性进入者取得了成功。

从这个角度看,Uber 的成功很值得研究。按理论来说,它是个特例。我们的判断是:出租车行业的强监管,是 Uber 得以成功的关键。因为监管限制了市场进入和价格调整,出租车公司基本没怎么创新,司机也几乎没有创新空间,除了跳槽去 Uber。

但我们前文只讨论了 Uber 对出租车行业的影响。其实它在另一块——豪车(black car)业务上,更符合“颠覆”路径。比如 Uber SELECT 提供更高级的车型,价格也高于 Uber 标准服务,但依然低于传统豪车服务。这种价格优势是有代价的,比如它不接受提前预约(这是现有公司的标配)。所以 Uber SELECT 吸引的是对价格敏感、愿意牺牲一些便利性的用户。如果 Uber 能在不丢失价格优势的前提下提升服务,那它就具备主流市场突破的可能,届时它将以最典型的方式实现颠覆。

我们对颠覆理论的理解如何演化

最初,颠覆理论只是基于一种相关性观察:研究发现现有公司在维持性创新下表现优异,但在颠覆性创新场景中表现较差。最初没人知道原因,但后续研究逐步拼出了逻辑链。

第一步:研究者发现,公司的战略倾向深受其“资源提供者”影响。换句话说, 现有公司听的是老客户的声音,自然就偏好维持性创新。

第二步:这种偏好会制度化,体现在流程上。即便高层也难以把资源从“高利润、大客户”的维持性创新,转向“低利润、小市场”的颠覆性尝试。比如在硬盘行业,调查发现公司在资源分配时总优先支持维持性创新,几乎不给颠覆项目机会。

这两点解释了为什么现有公司经常无动于衷。但为什么新进入者总能一步步往上走、挑战现有公司?答案是:低端市场或新市场里通常不止一个进入者。他们的产品更简单、更便宜、更方便,在现有公司提供的“价格保护伞”下都能赚到钱。但好景不长——一旦 现有公司退出,伞就没了,进入者之间就开始拼价格。有的会死掉,但聪明的那批——真正的颠覆者——会提升产品质量,往上走,最终在利润更高的主流市场上,与现有公司再次交手。

有了这些机制,颠覆理论从“观察结果”走向“因果机制”。它的关键逻辑已经在多个行业被验证,比如零售、电脑、印刷、摩托车、汽车、芯片、心脏手术、管理教育、金融服务、管理咨询、照相机、通信、CAD 软件等。

同时,为了应对一些异常情况,理论也在进化。比如我们曾假设颠覆总是从最低端开始,但有些案例其实是新市场型颠覆:不是从现有公司的市场底层切入,而是另辟战场,去服务“非用户”。这促成了“低端立足点”和“新市场立足点”的区分。

低端颠覆者(如迷你钢厂、折扣零售商)从已有市场的底部开始,然后一路往上挑战现有公司(如一体化钢厂、百货商店);新市场颠覆者(如晶体管收音机、PC)一开始就服务于非用户群体,现有公司根本没注意这些人。

另一个特殊情况是:某些行业长期未被颠覆,比如美国高等教育。100 多年来,确实有一些新型学校(如农学院、师范学校、社区大学)试图服务边缘人群。但很多后来也投入大量资源,试图变成“像样的大学”,提升教学、住宿、科研、体育等条件,最终变得和 elite 高校差不多。

结果就是:排位依旧,Top20 还是那 Top20,第二梯队还是那群。

原因在于:新老玩家都走了同一套路,自然谁也颠覆不了谁。直到最近,在线教育才提供了新路径:成本更低、接触更广、质量不断提升,创新者正在快速逼近主流市场。

问题是:在线教育最终能否满足主流需求?这取决于“技术改进速度”。

比如钢铁行业的连续铸造技术改进非常慢,迷你钢厂 Nucor 花了 40 多年才追上传统钢厂的营收。而 PC 技术提升更快,Compaq 用了 12 年就追平行业龙头 DEC。

所以理解“颠覆轨迹的坡度”有助于预测结果,但不改变应对方法。快速颠覆和慢颠覆机制一样,反应逻辑也一样。

同时,也不能把一些看上去很“炫”的进入者直接定义为颠覆。比如 Tesla。一看似乎像,但其实它服务的是高端市场(愿意花 7 万美元买车的人),这群人从来不是被忽略的边缘群体,所以现有公司一早就重视 Tesla。

如果颠覆理论成立,Tesla 未来要么被大公司收购,要么要打一场漫长艰苦的市场争夺战。

我们仍在学习

我们还在不断完善颠覆理论,还有很多没搞清楚的事。例如:什么应对措施最有效?我们目前认为:公司应设立一个由高层保护的独立部门来探索颠覆模型。有时候这个办法能成,有时候不行。

有些失败不是因为领导不重视,也不是钱没到位,而是现有业务和新业务同时存在时,本身就很难兼顾,解决方法仍在探索中。

颠覆理论并不能解释所有创新或商业成功。现实中还有很多变量值得单独研究。

但我们仍然充满信心:实证数据显示,使用颠覆理论能显著提高我们预测新企业成败的准确率。只要更多研究者和实践者持续推进这套理论,并将其与其他视角融合,我们就能更清楚地知道,什么才是企业成功创新的关键。