[译苑雅集Vol. 61]2025年诺贝尔经济学奖得主是如何解释创新驱动经济增长的?

2025年诺贝尔经济学奖得主Mokyr 揭示了工业革命背后的文化与制度条件——科学与工艺知识的结合、欧洲的“学术共和国”与思想自由;Aghion 和 Howitt 则用创造性破坏模型解释了微观动荡下的宏观平稳增长,重新定义了创新、竞争与利润的关系。这一组合不仅回答“我们为何富裕”,更揭示“增长如何持续”。

作者:Brian Albrecht

时间:2025年10月13日

原文:

有些年份的诺贝尔经济学奖颁得不错,有些则平庸,而有些则堪称伟大。今年就是那种伟大的一年。这正是我一直等待的奖项——并不是因为我曾预测它,也不是因为我押了注,而是因为它表彰的研究直击那个根本性的问题:我们为什么会变得富裕?

2025 年的诺贝尔经济学奖授予了乔尔·莫克尔(Joel Mokyr)、菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)和彼得·霍威特(Peter Howitt),表彰他们“对创新驱动经济增长的解释”。

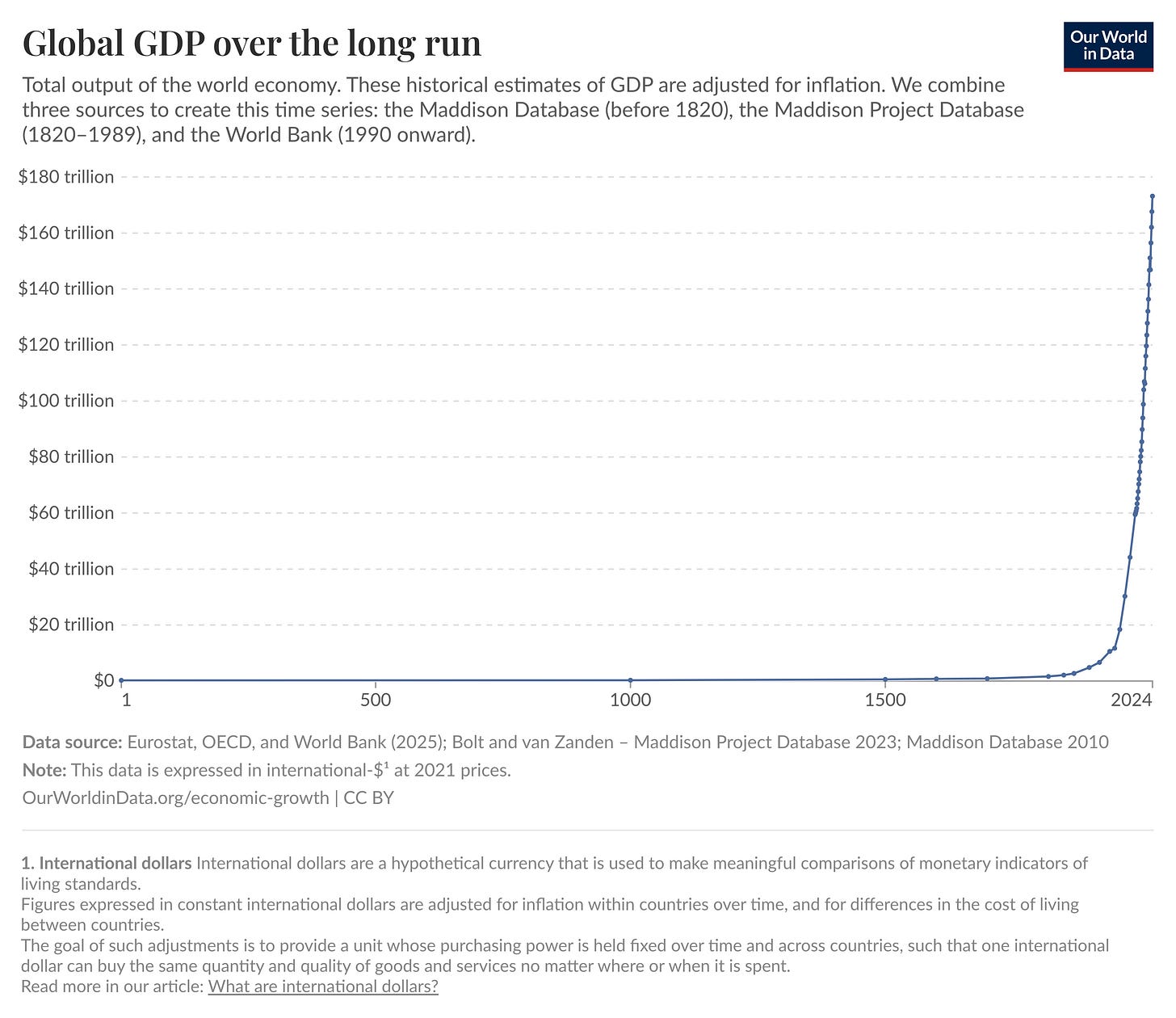

经济学中最大的谜题,就是那根“曲棍球杆”。在人类的大部分历史中,生活水平几乎没有提升。然后某个时刻,某种力量让一切改变——出现了那根曲棍球杆。为什么会发生这种转变?是什么时候?又是什么让它成为可能?许多经济学论文都聚焦于微小的问题,我自己的论文也常如此。但这项研究不一样——它关乎宏观的、决定性的命题。

今年的奖项分成了两部分。莫克尔(Mokyr)获得了一半,因为他解释了“前提条件”——也就是在人类进入持续增长之前,必须具备哪些条件。阿吉翁(Aghion)和霍威特(Howitt)分享了另一半,他们构建了创新如何在这些条件成熟后真正驱动增长的“标准模型”。这是一场历史与理论的融合。去年的奖项也涉及历史与理论,但今年的重点是真正的“历史”。而这,才是经济学应有的样子。

经济增长的思想源头

相比另外两位,莫克尔获奖是因为他在这一主题上持续多年的系统研究。他的学术计划跨越数十年,出版了多部著作,因此并不容易用一句话概括其核心论点。要理解他的思想,必须沿着他主要作品的脉络去看其演进。

他被引用最多的作品(或许因为较早发表)是《财富的杠杆》(The Lever of Riches, 1990)。在这本书中,莫克尔奠定了研究框架,提出核心问题:技术进步为何会发生?他认为,单靠“需求拉动”或“供给推动”理论都不足以解释创新模式。相反,他提出了“宏观发明”(macroinventions,指颠覆性突破)与“微观发明”(microinventions,指渐进改进)的概念,展示了两者在技术演进中的相互依存关系,以及它们在不同社会与时代中的相对权重如何变化。

在《雅典娜的馈赠》(The Gifts of Athena)中,莫克尔提出了他分析框架的核心区分——创新所需的“有用知识”(useful knowledge)分为两种类型:

首先是命题性知识(propositional knowledge),也就是理解“事物为何运作”的知识。它指自然现象背后的科学或理论原理,包括数学、物理、化学、生物学等,也就是莫克尔所说的“认知基础”(epistemic base)。可以理解为“知道那是什么”(knowing that)。例如,知道空气有重量与压力、理解燃烧的原理、意识到疾病通过微生物传播——这些都是命题性知识。

其次是规范性知识(prescriptive knowledge),也就是知道“如何让事物在实践中运作”。它涵盖工艺、配方和生产中的实际技巧,可以理解为“知道怎么做”(knowing how)。比如,磨坊匠建造水轮的工艺,酿酒师掌握的发酵配方,织工操作动力织机的技艺。

在人类历史的大部分时期,这两种知识是割裂的。学者们研究命题性知识(自然哲学、数学),与实际应用几乎毫无关联;而工匠们则通过反复试验推动改进,却缺乏科学原理的指导。结果是,即便某种技术被成功应用,其背后的原理对创造者本人也常是未知的。

在那样的世界里,创新往往凭运气——偶有突破,却难以积累。许多所谓的“发明”最终成了死胡同。工业革命之所以成为真正的转折点,正是因为命题性知识与规范性知识开始相互强化。这种收紧的反馈回路,让增长由一次性突破变为可持续积累。早期时代的杰出发明也许能暂时提升生产率,但没有科学基础可供延伸,进步最终都会停滞。

但莫克尔更进一步追问:为什么这种反馈回路会在 1700 年前后首先出现在欧洲?

他的答案是——制度性的:“学术共和国”(Republic of Letters)。

这是一个近代早期的、横跨欧洲的“思想市场”。进入门槛低,同行评议活跃,设有奖励与期刊以鼓励发现的共享,学者之间还存在跨国竞争。如果某位君主禁止你的研究,你完全可以换个地方,继续工作。

但这听起来仍然有点抽象——那在实践中究竟是如何体现的?

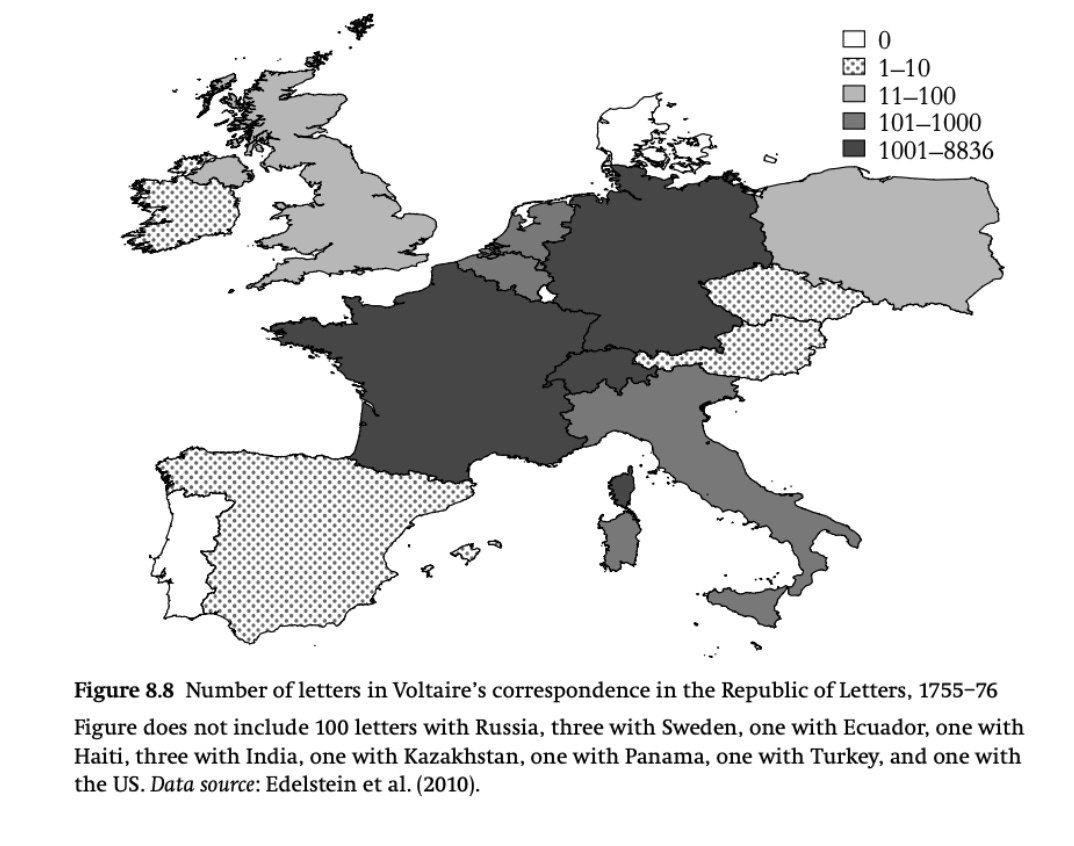

莫克尔(2009,2016)在研究中详细论述了这一概念——“学术共和国”(The Republic of Letters)。它是一个横跨欧洲的知识网络,知识分子们在其中交换思想、验证理论、并共同塑造“何谓好科学”的标准。

伏尔泰(Voltaire)不仅与巴黎的同行通信,他还与英国、德国、意大利、荷兰乃至更远地方的思想家保持往来。这种跨地域的交流建立起一种以学术能力而非社会地位为基础的层级体系——糟糕的思想会被淘汰,优秀的理念则迅速传播。

这点至关重要。因为在人类大多数社会中,即使有天才,也往往是孤立的。达·芬奇或许是天才,但他是孤独的。或者说,创新者通常依赖王室的资助——一旦触怒权贵,他们的声音就可能被封杀。而“学术共和国”同时解决了这两个问题。

这一切首先发生在欧洲,因为欧洲具备一种独特的组合:文化上的统一与政治上的分裂。

文化统一意味着思想能够传播。覆盖整个欧洲的邮政网络让持续通信成为可能——伦敦的科学家可以基于巴黎或阿姆斯特丹的研究继续推进。而政治分裂则意味着异端思想家拥有逃生通道。当 1600 年后反宗教改革运动在南欧占据主导时,创新思想家可以逃往更宽容的地区。笛卡尔(Descartes)和皮埃尔·贝尔(Pierre Bayle)离开了法国,霍布斯(Hobbes)与洛克(Locke)也在不同阶段离开了英格兰。没有任何一个权力中心能在整个欧洲范围内彻底压制新思想。

这种组合极为罕见。拥有政治上的统一,却缺乏能容纳异端思想的“安全阀”;中东与印度虽然政治上分散,却没有足够的文化统一性与基础设施来有效传播思想。

“学术共和国”是全欧洲性的。那么问题来了:为何工业化最终在英国率先发生?

莫克尔认为,这是因为英国拥有其他地方普遍缺乏的关键要素:大量高技能的工匠与发明匠人(tinkerers)。他们能够把抽象的科学思想转化为实用的创新。这正好呼应了前文关于两种知识(命题性与规范性)的理论框架。

当科学革命带来了物理、化学与力学的新知识时,英国的熟练工人早已准备好加以运用。他们不仅具备操作技能,更内化了一种启蒙运动的核心理念:人类通过理性与努力可以改善世界。

这里篇幅有限,无法充分展现莫克尔研究的深度。诺奖表彰的并非几篇论文,而是一个持续四十年的学术计划——它从根本上重塑了经济学界对长期繁荣的理解方式。

若要用一句话概括莫克尔一生的思想贡献,可以这样说:

持续的经济增长,源自能不断产生、传播并应用“有用知识”的体系,而这种体系的运作依赖特定的文化与制度前提——它既非自然生成,也非理所当然。

这听起来或许抽象,但莫克尔的天才之处,正是在于他能通过丰富的历史细节,把这一抽象命题具象化。

平稳增长与剧烈变动的谜题

与莫克尔的历史分析相对的是理论分析(尽管莫克尔本人也深谙理论,早期就写过正式的增长模型论文)。这正是阿吉翁(Aghion)和霍威特(Howitt)登场的地方。两人在 1992 年发表的论文《通过创造性破坏实现增长的模型》(A Model of Growth Through Creative Destruction)如今已成为内生增长理论的“主力模型”(对不起了,Romer)。我之所以称其为“主力”,是因为它成为后续学者扩展、修正、并与数据对比验证的基础框架。

我在讲竞争主题的演讲中常提到两个事实:

第一,经济增长的总体趋势极其平稳。

以美国为例,若我把 1950 年至 2020 年各年代的实际 GDP 增速曲线画出来并去掉标签,你几乎分辨不出哪个是 1950 年代、哪个是 1980 年代(也许你能认出 2000 年代,因为金融危机太显眼)。总体来看,人均实际 GDP 从 1950 年至 2020 年,大致以每年约 2% 的速率增长——稳定、可预期、甚至有点无聊。

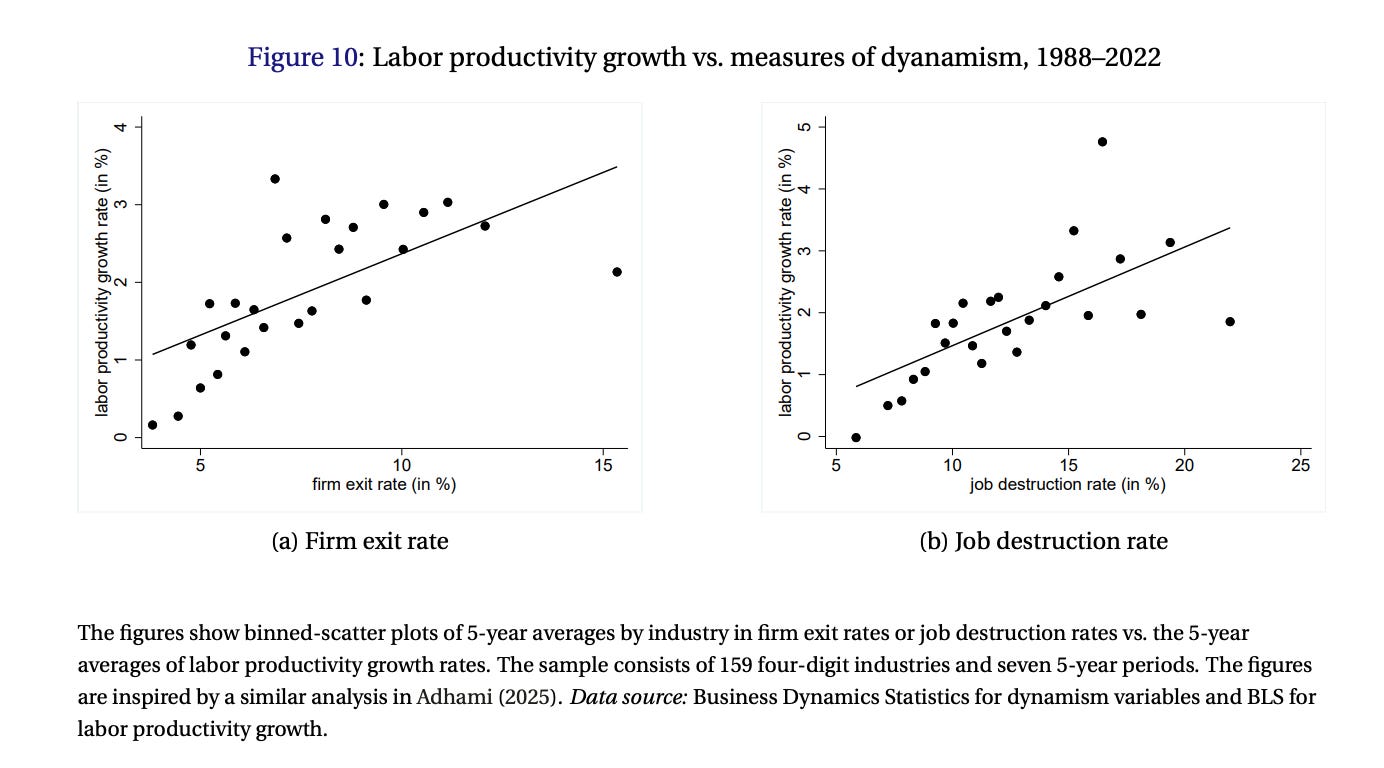

第二,在这条平滑曲线之下,隐藏着惊人的“创造性破坏”。

仅 2024 年第四季度,美国就新增了约 800 万个就业岗位——但与此同时,也有 700 多万个岗位消失。企业不断进入与退出,员工在雇主之间流动,产品被推出又下架,劳动力市场持续翻腾。

美国人口普查局的《商业动态统计》(Business Dynamics Statistics)揭示了更极端的现实:在一个典型年份,约 10% 的企业倒闭,另有 10% 的新企业成立。岗位创造率约占总就业的 15%,岗位销毁率几乎相同。换句话说——每五年,约有一半的工作岗位被替换。Ryan Decker 等人的研究显示,这种动态性在 1980~1990 年代更为剧烈。虽然疫情前有所下降,但依然高得惊人(而且最近又回升了)。宏观层面的平滑增长,其实掩盖了微观层面的剧烈动荡。

这其实是经济增长的关键组成部分。不同的分解方法给出不同比例,但根据 Baqaee 和 Farhi(2020)的研究,在 1997–2015 年间,美国总体全要素生产率(TFP)增长中,约有一半来自生产要素在低效企业与高效企业之间的重新配置。

回到前面那两个事实:当底层经济如此动荡时,总体增长为何却如此平稳?

这正是阿吉翁与霍威特解决的谜题。1992 年那篇原始论文虽未以这种口径表述,但思想核心已然清晰。数据当时尚不完备(因此我有点遗憾,像 John Haltiwanger 这样建立动态数据体系的人未能共享这项荣誉)。但诺奖委员会是对的——这确实是“创造性破坏模型”背后的核心问题。

他们的答案是:创新在不同产业中随机发生,就像雨滴落下。

在单个行业里,创新带来突发性跃升。Netflix 的出现几乎一夜之间摧毁了 Blockbuster 的利润;iPhone 发布后,黑莓(BlackBerry)的市场份额迅速崩塌。创造性破坏在单个行业中总是猛烈而断续的。

但整个经济体包含成千上万个行业。任一时刻,有的行业在经历突破,有的则相对稳定。它们的创新不会同步,而是错落、随机、相互独立。跨越数千个行业,这些“跳跃”最终被平均化——这就是大数法则。宏观层面的增长率因此可以近似为:

增长 ≈(每次质量跃升的幅度)×(各行业平均的创新频率)

这就是他们模型中增长的来源——优雅而简洁:宏观平稳源于微观波动。

熊彼特与利润

认真对待熊彼特(Schumpeter)的思想,也改变了我们理解“竞争”的方式。传统经济学(Econ 101)模型假定市场中企业数量固定,结构稳定,偶尔允许进入。但现实完全不同——企业进出极为频繁。正如我在其他文章所写,这种资源再配置、这种创造性破坏,本身才是竞争的真正体现。

在阿吉翁–霍威特模型中,利润率(markup)与创新幅度直接挂钩。如果你的产品比竞争对手好 10%,你可以定一个有限溢价;若好两倍,你能收取更高溢价。这为不同企业之间的“可变加成”提供了微观基础。正如我在研究中强调的,不能仅凭加成水平就认定市场缺乏竞争——加成上升,也可能反映企业产品质量提升。这其实是好事。溢价反映的是你与“次优方案”之间的质量差距。

阿吉翁与霍威特将这种直觉形式化——利润是创新的激励。如果创新得不到溢价回报,谁还愿意投入研发?但关键在于:在他们的模型里,这种溢价是暂时的。

其他企业持续创新,总会有人超越你,你的利润消失,再次回到竞争或退出的循环。竞争不再仅仅是价格战,而是攀登质量阶梯的竞赛。赢家在一段时间内享受高利润,随后被新创新者取代。

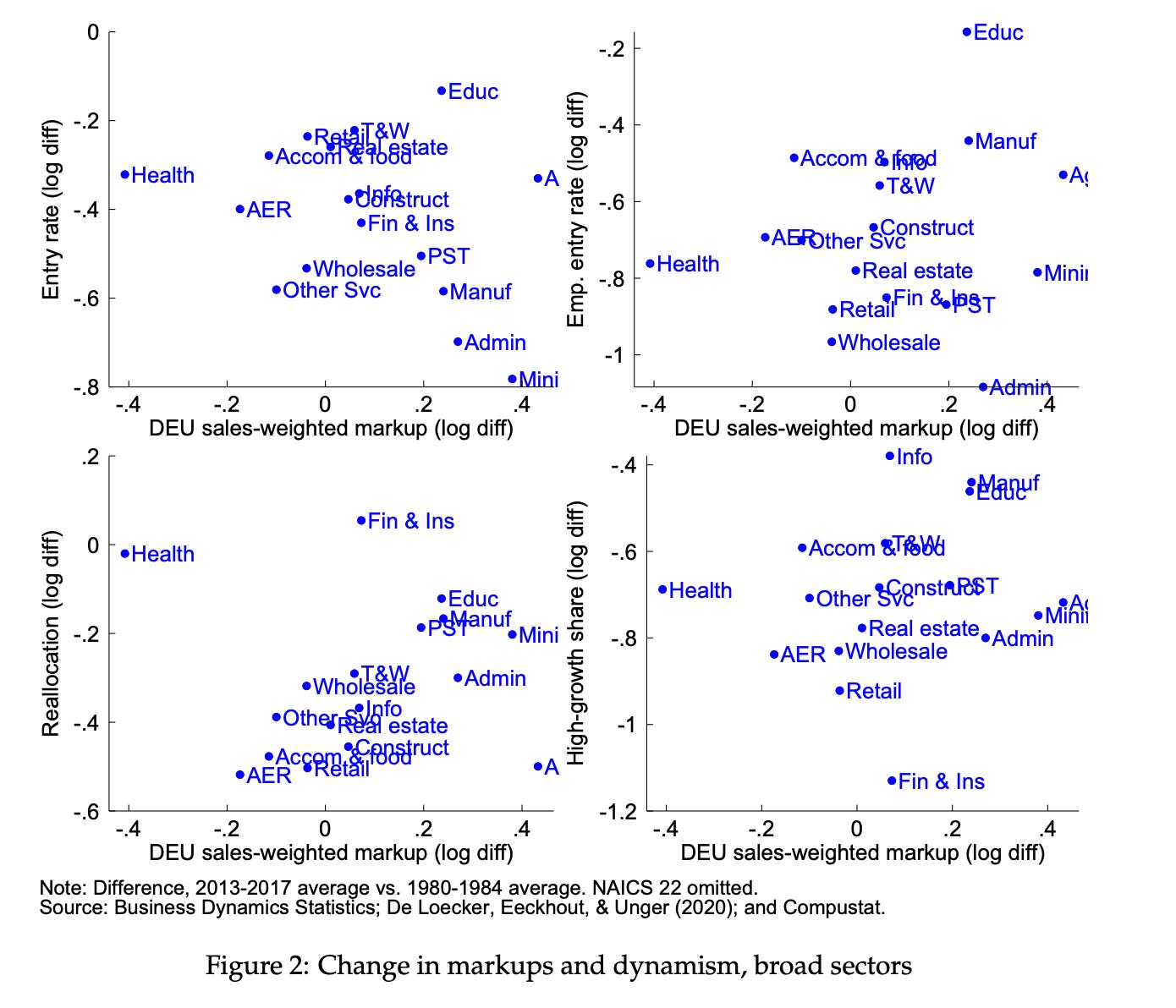

这种动态竞争机制也启发了我与 Ryan Decker 的一篇论文。许多人将“经济活力下降”归咎于市场力量上升(即所谓“垄断力增强”)。但在阿吉翁–霍威特框架下,利润与加成反而是吸引新进入者的信号。利润带来进入,进入侵蚀利润,最终在稳态下形成一种动态平衡。

实际数据表明——按行业看,加成变化(X 轴)与企业活力变化(Y 轴)之间并无系统性关系。这虽然不是对模型的直接检验,但正是模型所预期的:高利润吸引进入,进入削弱利润。因此,所谓“加成高=经济糟糕”的叙事,至少是不完整的。

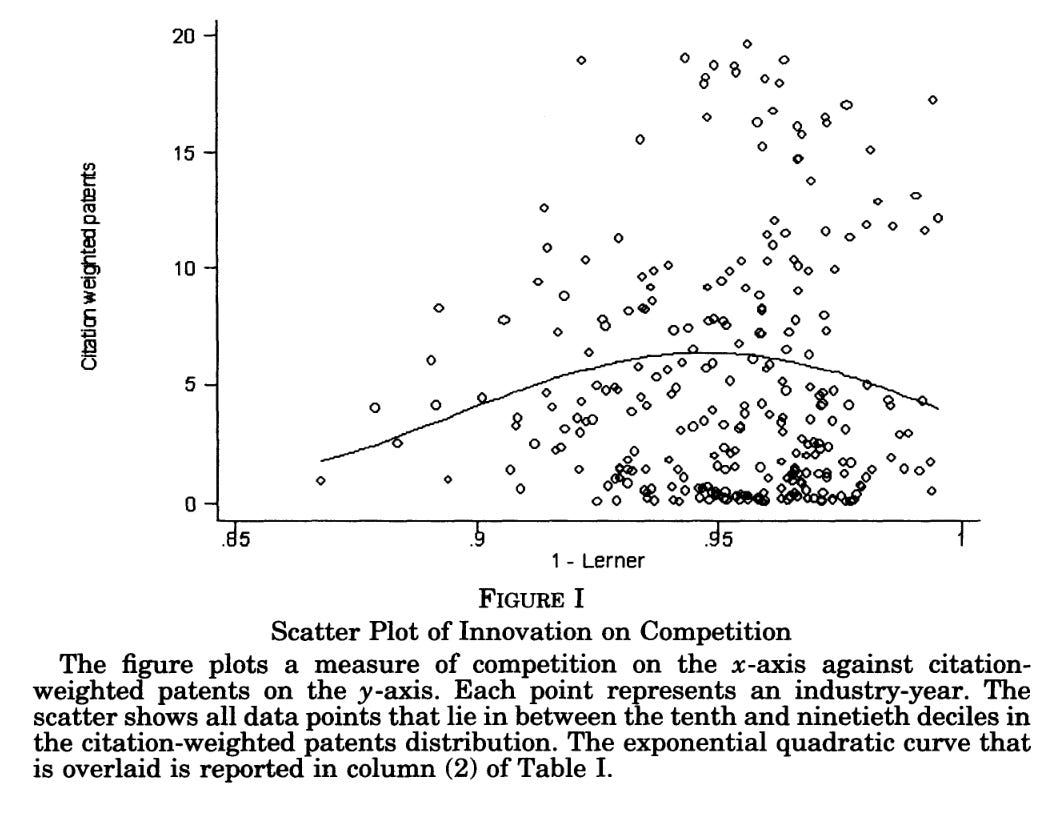

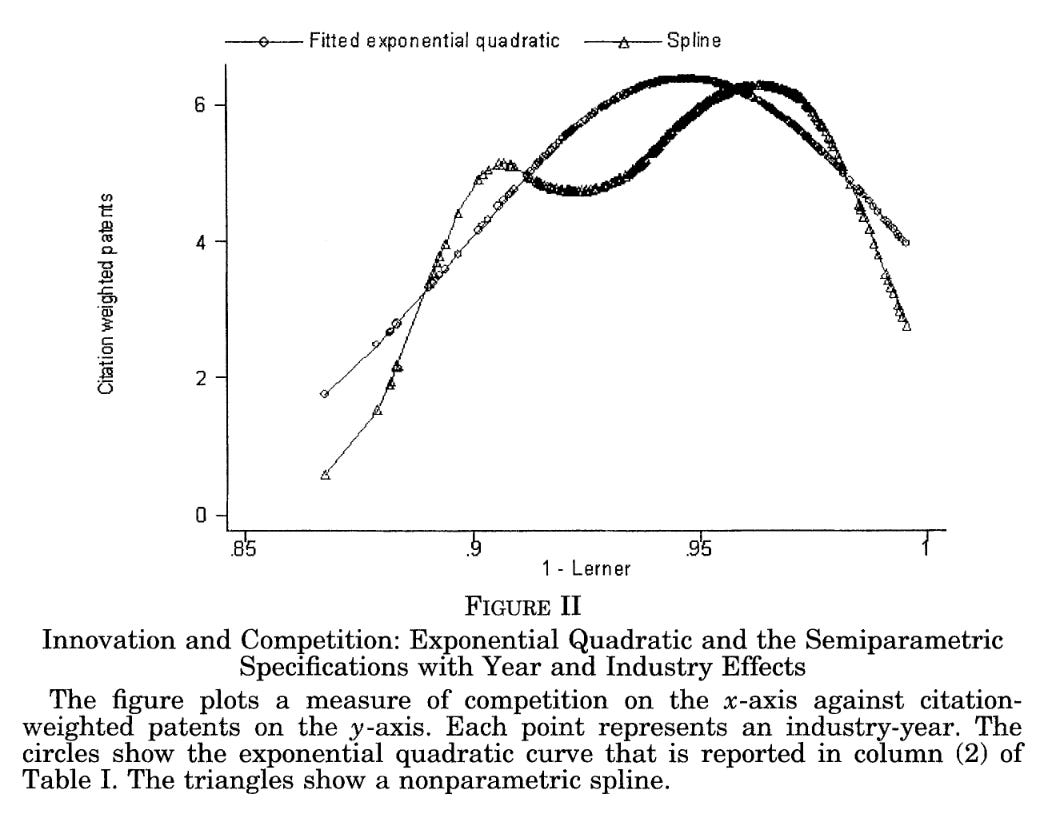

在后续研究中,阿吉翁、霍威特及其合作者进一步展示了创新与市场结构的关系——他们发现创新与市场集中度之间呈倒 U 型关系。

当企业垄断时,缺乏创新动力;

当竞争适度时,企业为了“逃避竞争”而积极创新;

而当竞争过于激烈时,创新的预期收益被迅速摊薄,企业反而减少研发投入。

Aghion、Bloom、Blundell、Griffith 和 Howitt 在英国企业层面数据中确实发现了这一模式。

当然,关于这种经验关系仍存在争议,就像去年的诺奖论文一样。但关键在于——Aghion–Howitt 的熊彼特式框架能够容纳这些复杂现实。它需要更复杂的建模,但核心洞见不变:市场结构与创新激励密切交织。模型可以演化,洞察依然成立。

结语

这真是一项伟大的奖项。它抓住了经济学的终极问题——持续增长为何能发生。莫克尔揭示了历史前提:制度与文化如何让创新得以持续;阿吉翁与霍威特构建了理论框架:即使企业层面充满动荡,创新仍能在总体上推动平稳增长。二者合起来,解释的不仅是“我们为何富裕”,更解释了“我们是怎样、又为什么变得富裕”。

这,才是诺贝尔经济学奖应当嘉奖的工作。