[译苑雅集Vol. 37]关于国际收支平衡,第一部分

作者:Paul Krugman

日期:2025年03月23日

原文:

现代经济学诞生于18世纪的苏格兰爱丁堡。你可能会认为我说的是亚当·斯密和他1776年出版的《国富论》。虽然这本书的影响确实巨大,但实际上,现代经济学家所称“模型”这种思想的首次清晰阐述,要比那更早几年出现。那是斯密的朋友、大哲学家大卫·休谟在1752年发表的文章《论贸易差额》。

当时,国际贸易政策受“重商主义”思想主导——这一思想认为贸易逆差有害,因为它会使逆差国家的金银流失至顺差国家。在那个交易以金银币为主的时代,人们普遍担心国家真的会“把钱花光”。因此,贸易逆差被视为可能带来灾难的风险。

而休谟却呼吁大家冷静——当然他当时没用“冷静”这个词,但他的逻辑却很冷静:他说,如果一个政府担忧贸易逆差,“它完全可以放心地相信人类事务的自然进程,而无需恐慌或猜忌。”早在斯密提出“看不见的手”之前,休谟就认为贸易失衡是自我修复的。换句话说,持续的贸易逆差最终会在市场力量作用下自行调整。你可以在这里详细阅读他的论证。

自1752年以来,全球贸易已发生剧变。如今我们不再使用金属货币进行交易,各国之间也在商品之外大量进行金融资产和实物资产的跨国交易。这导致在某些情况下,持续的资本流入——即外国居民将资金投入本国——也会带来持续的贸易逆差。自1980年以来,美国就是如此。比如,欧洲、日本和韩国的车企在美国设厂,或中国购买美国国债,都是这种资本流入的体现。

尽管世界经济已经发生了翻天覆地的变化,休谟那句“不要过度痴迷贸易逆差或国际收支”的忠告,依然值得采纳。

但美国现在的总统却执着于贸易不平衡,其政府也找到了一些经济学家为其提供理论支撑。我几天前已经写过,这些经济学家其实并没有真正影响力。他们的理论就像醉汉借灯柱撑身子——用来支撑,而不是用来照明的。

不过这些观点确实在流行,所以一些读者希望我写一篇关于国际收支的入门科普,以帮助理解,并厘清哪些观点是理性分歧,哪些是无稽之谈。

本来我还打算讲讲美元作为储备货币的角色以及它对整个故事的影响。但这篇文章已经太长了,那部分内容下周再写。

国际收支基础

所有经济交易都本质上是资产的交换——某人出售某项资产来换取商品、服务或另一项资产。你可能会说我们买东西用的是“钱”,但现代世界的钱,本质上只是数据库中的数字,本身也是一种资产。

比如我想买一辆特斯拉:

如果我贷款买车,那我就是用“贷款”这个资产(汽车金融公司拥有的资产)来换车。

如果我从货币市场账户取钱买特斯拉股票,那我就是用一种资产换另一种资产。

每一次购买,都是一次出售。只是记账方式不同而已。

国家和世界其他国家的交易,也遵循同样的原则。正如我们常说的,国际收支总是平衡的。

每一个国家的进口,都是另一个国家的出口。无论是商品交换商品,商品换资产,还是资产换资产,本质上都是等价交换。于是我们可以写出一个记账恒等式:

出口商品 + 出售本国资产 = 进口商品 + 购买外国资产

举个极简化的例子:世界上只有美国和中国两个国家:

美国卖小麦 + 卖国债 = 买 Shein 衣服 + 买中国股票

为了简化,我们用“商品”来统称“商品与服务”,除非特别说明。另外,服务也包括利息、分红等资本使用成本。

再稍微调整一下表达,我们可以得到:

出售资产 – 购买资产 = 进口商品 – 出口商品

对美国来说,左边是净资本流入(外国人对美投资超过美国对外投资);右边是贸易逆差(美国进口大于出口)。也就是说:

美国的净资本流入 = 美国的贸易逆差

这正是国际收支的基本结构:商品流动 + 资产流动。

美国国际收支实际图景(2024)

来源:美国经济分析局(BEA)

左边的柱状图:美国对外销售(出口)

右边柱状图:美国从外部购买(进口)

两个柱子大致一样高(因为国际收支恒等),但可以看到蓝色部分(出口商品)少于进口,说明美国存在贸易逆差。而橙色部分(出售资产)则是资本流入。

虽然两边不是完全相等,可能有统计误差,但整体趋势清晰:美国买了比卖的更多的商品,同时也吸引了更多外国投资——这是自1980年代以来的常态。

美国为什么长期存在贸易逆差?

这个恒等式本身无法解释因果。是因为我们太有吸引力才吸引了资本,所以才有贸易逆差?还是因为我们有逆差才要向国外借钱?

现代经济学家普遍接受前者解释:资本流入是主因。外国资本希望在美国获得更高回报,从而推动美元升值,进而让美国出口变贵、进口变便宜,形成贸易逆差。

具体路径如下:

外国人想投资美国

必须先换美元

推高美元汇率

美国商品更贵、出口竞争力下降

出现贸易逆差

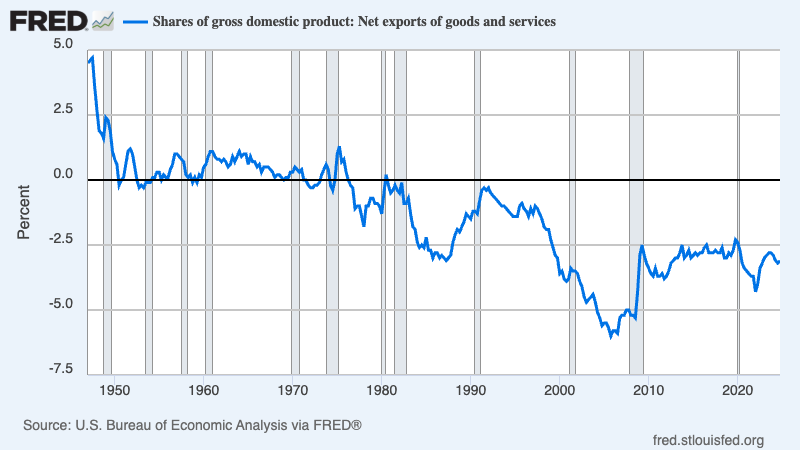

美国是如何变成“逆差国”的?

二战结束至1980年间,美国通常有小额贸易顺差:

这主要是马歇尔计划下,欧洲国家用美国援助的钱来采购美国产品。

顺差为什么不大?因为那时大多数国家限制私人资本跨境流动。虽然美企可以将资金用于扩展海外子公司,但总体流动很有限。

那为何1980年后我们突然出现持续大额贸易逆差?

答案是:私人资本开始流入而非流出。

原因在于“里根经济学”:

里根减税 + 扩军备战

他身边的经济学家(如拉弗)说“减税会自动弥补赤字”,但并未实现

结果财政赤字飙升 → 利率上升 → 吸引外资 → 推高美元 → 出现贸易逆差

所以你想找人背锅的话,可以找里根。

90年代以来的新篇章

此后,美国的贸易逆差更多反映出我们投资吸引力比其他发达国家更强:

欧洲生产率增长落后

美国人口结构更优(出生率+移民)→ 劳动力人口增长

这些都带来更多投资机会,自然吸引资本流入,进而导致更大的贸易逆差。

川普的“削弱美国投资吸引力”政策

我不得不说,川普政府搞“反科学、反教育”、逮捕并驱逐思想不同的外国人,这些操作的确让美国对投资者失去吸引力。而这,也确实可能削弱美元、缩小贸易逆差。

贸易逆差是个问题吗?

有些经济学家认为是问题,因为美元作为全球储备货币制造了对美资产的“虚假需求”,扭曲了市场。但就我前几天所说,这类观点并未真正影响政策。

这些“御用经济学家”更多是作为“装饰胡子”存在——为川普原本就想做的事提供看起来高级的解释。

实际上我也认为这些理论大多是错的,但这篇文章已经够长了——留待下周继续聊吧。